On entend souvent des accusations étranges, relayées par les médias sociaux, dénigrer la mesure de l’inflation ou du pouvoir d’achat en France. Ces critiques sont parfois formulées de bonne foi par des citoyens agacés d’entendre que « le pouvoir d’achat augmente », quand ils voient le leur baisser.

Ce malentendu provient souvent d’une confusion, y compris dans certains grands médias, entre le « pouvoir d’achat » (de l’ensemble de la population) et le « pouvoir d’achat par unité de consommation » (au niveau de l’individu). Le pouvoir d’achat « global » peut augmenter simplement du fait de l’accroissement de la population : même si chaque individu connaît, en moyenne, une petite baisse de son pouvoir d’achat « par unité de consommation », l’accroissement de la population peut aboutir à une augmentation du pouvoir d’achat de l’ensemble des individus qui la composent. Ainsi, le pouvoir d’achat « par unité de consommation » a reculé 11 fois au cours des 50 dernières années (1968-2017) « soit plus d’une année sur cinq », explique l’Insee (lire plus bas).

Cette nuance n’étant pas évidente pour tous les journalistes économiques, on peut comprendre l’incompréhension de nombreux citoyens, à qui il faut expliquer sans préjugé ces notions utiles au débat. Il est en revanche plus inquiétant que des mandarins censés maîtriser ces matières ajoutent eux-mêmes à la confusion par des raccourcis trompeurs.

En décembre dernier, le directeur général de l’Institut national des statistiques et études économiques (Insee) avait dû répondre à une campagne de dénigrement de la mesure du pouvoir d’achat faisant l’objet d’un livre au titre ambigu : « Pouvoir d’achat: Le grand mensonge » (de son auteur ou de sa mesure ?).

Sans se perdre dans les méthodologies des calculs statistiques de l’Insee, qui ont tout de même l’avantage d’être publiées en toute transparence sur son site web contrairement à de nombreuses statistiques « privées », parfois opaques, les réponses du directeur de l’Insee désamorçaient trois critiques courantes en renvoyant leurs adeptes à leurs études.

1: La mesure du pouvoir d’achat en France suit des règles claires et partagées

Certes, la mesure des activités humaines n’est pas simple. Le diable est dans le détail. Peut-on mesurer le prix « moyen » d’une voiture ou d’un téléphone ? Ou seulement mesurer les variations de leurs prix d’un mois sur l’autre ? Ces questions font l’objet d’une harmonisation internationale pour que l’on sache de quoi on parle, et pour faciliter la comparaison des statistiques entre pays

2: Pas de cachoteries, les données d’enquête de l’Insee sont accessibles

« On n’en parle pas! », est la première critique communément utilisée en préambule d’une infox complotiste pour démontrer sa propre capacité à révéler les fameux « scoops » prétendument cachés aux yeux du grand-public. L’argument passe facilement auprès du public qui, justement, ne vérifie pas ce que la presse a vraiment sorti ou pas comme info sur un sujet.

Dans le cas des statistiques, la critique selon laquelle le calcul de l’inflation ou du pouvoir d’achat seraient des boîtes noires tombe mal, car toutes les données des enquêtes à la source des calculs de l’Insee sont accessibles aux chercheurs, en plus des innombrables données résultant de ces enquêtes disponibles sans restriction sur le site de l’Insee.

3: L’inflation peut-elle ignorer le progrès technique ?

Si on paye un ordinateur plus puissant, ou une voiture plus économe, le même prix que le modèle d’avant, doit-on considérer que ce prix est plus cher ou moins cher qu’avant ? La prise en compte du progrès est un dilemme économico-philosophique qui va au-delà de la mesure de l’inflation, comme l’explique l’Insee. On comprend bien que, dans l’absolu, les prix des ordinateurs baissent moins que leurs performances n’augmentent. Mais renier toute prise en compte des améliorations des produits dans la mesure de leurs prix serait un retour à l’âge des cavernes, non seulement pour la mesure de l’inflation, mais aussi pour la comptabilité nationale et la mesure de la croissance économique.

Pour en savoir plus sur la mesure du pouvoir d’achat et mieux comprendre le débat sur la critique de cette mesure, Deontofi.com reproduit ci-dessous les « notes de lecture » des experts de l’Insee, faisant la lumière sur ce prétendu « grand mensonge ».

Flash mise à jour 10/6/2022: à l’occasion de notre enquête Bitcoin, saga d’une grande illusion, nous avons découvert que l’auteur de l’ouvrage complotiste recadré ci-dessous, Philippe Herlin, est par ailleurs un promoteur des marchands d’or et de cryptos, « Chroniqueur à Of.fr (anciennement GoldBroker) », auteur d’une « Lettre mensuelle, publiée par Vauban Editions, consacrée au Bitcoin, aux cryptomonnaies, à la blockchain », selon sa page web auto-promotionnelle.

Commentaires sur « Le pouvoir d’achat : le grand mensonge », de P. Herlin

Le livre de P. Herlin repose sur une accumulation d’erreurs et d’approximations concernant l’Insee, ses travaux et plus généralement l’histoire socio-économique récente de la France.

Cela prend diverses formes :

- des confusions entre concepts (loyer et logement, inflation et coût de la vie, pouvoir d’achat et satisfaction des besoins essentiels, salaire horaire ou mensuel) qui conduisent l’auteur à critiquer des choix méthodologiques et des résultats statistiques sur la base de faits stylisés incohérents et inappropriés (notes n° 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11) ;

- des citations d’ouvrages et de rapport tronquées et sorties de leur contexte, suggérant que ceux-ci partagent la thèse du livre, alors qu’ils présentent des analyses souvent opposées (notes n° 3, 4, 5, 6, 9) ;

- des statistiques franchement erronées, pour certaines attribuées à tort à l’Insee, ou des intuitions non documentées qui ne résistent pas à un examen rigoureux (notes n° 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15) ;

- des éléments quantitatifs supposés concurrencer les travaux de l’Insee, mais purement anecdotiques et sans aucune représentativité (note n° 12).

Les notes ci-dessous ne sont ni exhaustives ni organisées selon leur importance, elles suivent globalement la progression du livre. Sauf mention contraire, les passages en italique et entre guillemets sont des extraits du livre de P. Herlin.

1) L’analyse des évolutions économiques dans le temps est partielle, en tronquant les périodes d’observation, en les résumant aux évolutions sur une seule année ou encore en restant floue sur les statistiques utilisées et ce qu’elles représentent. Le début de la partie I illustre parfaitement ce biais d’analyse (pages 13 à 16) :

- l’auteur commente principalement l’évolution du pouvoir d’achat du revenu disponible brut (RDB) des ménages dans les statistiques de l’Insee (« Selon l’Insee le pouvoir d’achat des Français augmente régulièrement, et dans des proportions notables ») pour montrer qu’il s’oppose radicalement au ressenti de la population ; c’est également le pouvoir d’achat du RDB qui est présenté et commenté à la fin de la partie II (page 98) ; or, comme l’Insee le rappelle dans toutes ses publications sur le sujet, l’indicateur statistique le plus proche du ressenti des ménages au niveau individuel est le pouvoir d’achat par unité de consommation ;

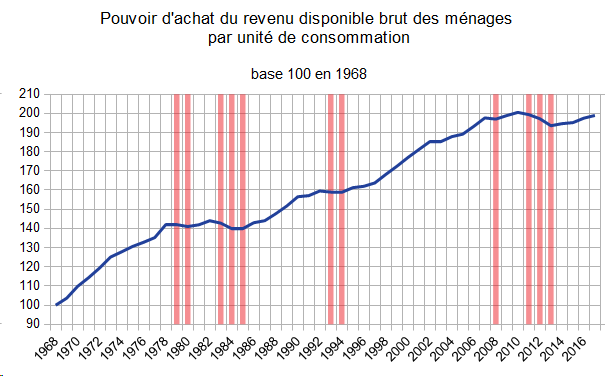

- en considérant cet indicateur du RDB par unité de consommation, sur les 50 dernières années, de 1968 à 2017, le pouvoir d’achat a reculé 11 années, soit plus d’une année sur cinq (zones en rouge sur le graphique ci-dessous) ; si l’on se restreint aux 40 dernières années (1978-2017), c’est une année sur quatre, et sur les seules dix dernières années (2008-2017), c’est quatre années ; au-delà des baisses ponctuelles, un simple examen graphique montre des périodes de stagnation relativement longues (1978-1986, 1991-1994, 2007-2017) ; on est bien loin d’une progression « inoxydable » du pouvoir d’achat qui « augmente régulièrement » ;

- l’auteur occulte dans son analyse les 10 dernières années, marquées par une stagnation du pouvoir d’achat du RDB par unité de consommation ; il arrête son analyse en 2008 en citant uniquement des études antérieures à 20091, et résume les 10 années qui ont suivi par la seule évolution de 2015 (avec un chiffre faux : le pouvoir d’achat du RDB a augmenté de 0,9 % et non de « 1,5 % » cette année-là, une progression réduite à 0,3 % par unité de consommation), ce qui laisse penser que ce rythme de 1,5 % par an est représentatif de ce que l’Insee mesure sur l’ensemble de la période 2007-2017, puisque aucune autre information n’est donnée sur cette période.

[note 1: « Cinquante ans de consommation en France », 2009]

Avec une présentation inexacte des statistiques de l’Insee sur le pouvoir d’achat, le lecteur peut se laisser convaincre facilement d’une incohérence entre la mesure statistique du pouvoir d’achat et son ressenti.

2) Le livre joue en permanence sur une confusion entre IPC et pouvoir d’achat, c’est-à-dire qu’il déplore que l’Insee ne prend pas en compte un certain nombre de postes de dépense des ménages dans la mesure statistique du pouvoir d’achat au motif que ces postes ne sont pas couverts par l’IPC, alors que :

- les postes de dépense concernés ne sont pas des dépenses de consommation, et l’IPC signifie, rappelons-le, indice des prix à la consommation ; l’Insee calcule et diffuse d’autres indicateurs relatifs aux dépenses des ménages dans leur ensemble, il est absurde de reprocher à une statistique de ne pas mesurer ce pour quoi elle n’a pas été construite ;

- une

grande partie de ces dépenses sont en fait bien intégrées dans le

calcul du pouvoir d’achat via le RDB, mais l’auteur écarte

opportunément dès le début du livre la question de la définition

et de la mesure du RDB (« le revenu est une donnée

« brute », constatée, factuelle », page 16) :

- cela traduit une ignorance totale de la définition et de la mesure du revenu ; le revenu est tout autant complexe à définir et à mesurer que l’inflation, c’est loin d’être une donnée « brute »

- surtout, il n’est pas possible d’avoir une analyse honnête et objective sur la façon dont l’Insee mesure le pouvoir d’achat sans expliquer et commenter exactement ce que recouvre le revenu.

C’est le cas par exemple des impôts et des crédits à la consommation (et bien sûr des biens immobiliers, cf. infra pour un commentaire plus approfondi). L’auteur déforme la documentation méthodologique de l’IPC à ce sujet : alors que l’Insee explique que, outre le fait que les impôts ne sont pas de la consommation, il serait difficile d’en définir un prix, P. Herlin interprète cela en affirmant que l’Insee trouve difficile de demander à la DGFiP, pourtant direction du même ministère, le montant des impôts collectés (« c’est pourtant bien simple, tout cela est centralisé au ministère des Finances à Bercy, il faudrait que l’Insee, situé pas très loin, à Malakoff, le demande. »). Il conduit le lecteur à conclure, puisque selon lui l’Insee ne fait pas l’effort de collecter les données alors que ce serait extrêmement simple de le faire, qu’il y a une volonté grossière de l’Insee de cacher l’effet des impôts sur le pouvoir d’achat des Français. Cela est faux : l’Insee recueille les informations nécessaires à la production de statistiques auprès du ministère des Finances sur la fiscalité pour calculer le RDB qui est un revenu net des prélèvements fiscaux.

L’auteur regrette par ailleurs que l’Insee ne mesure pas « chaque année, l’effet chiffré des impôts sur le pouvoir d’achat » (page 21). Une telle affirmation est très surprenante ; outre que le RDB des ménages et le pouvoir d’achat sont nets des prélèvements, l’Insee détaille au niveau macro-économique les montants des impôts qui sont déduits du revenu des ménages pour calculer le RDB net des prélèvements ou bien micro-économique avec les statistiques sur le niveau de vie et les inégalités ou les simulations des effets des mesures fiscalo-sociales2.

[note 2: Voir par exemple les lignes décrivant les « emplois » du compte de distribution secondaire du revenu des ménages de la comptabilité nationale, prolongées tous les ans : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3646116?sommaire=3646226

le détail des impôts prélevés par les administrations publqiues, année après année, prolongés aussi tous les ans : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3547446/t_3217.xls

le dossier publié tous les ans dans l’ouvrage « France – Portrait social », présentant une analyse détaillée des effets redistributifs de l’ensemble des mesures fiscalo-sociales : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3646116?sommaire=3646226 ]

Concernant les crédits à la consommation, il considère que « le fait de ne pas prendre en compte le coût du crédit à la consommation semble plus contestable » (page 21), suggérant là aussi que ce poste de dépense est exclu de la mesure du pouvoir d’achat. Comme pour les impôts c’est faux : le coût des crédits, c’est-à-dire les intérêts versés par les ménages (qu’il s’agisse d’ailleurs de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers), est bien pris en compte dans la mesure du pouvoir d’achat, en déduction du revenu.

Au total, P. Herlin commet une erreur de raisonnement assez préoccupante en critiquant la mesure du pouvoir d’achat de l’Insee à l’aune uniquement de ce qui est pris en compte ou non dans l’indice des prix à la consommation.

3) Le livre cite de très nombreux ouvrages afin d’appuyer son argumentation. Les citations sont toutefois très souvent tronquées et sorties de leur contexte, suggérant systématiquement que les ouvrages cités vont dans le sens des thèses de P. Herlin, en passant sous silence les passages où les auteurs de ces ouvrages défendent clairement des points de vue opposés.

Par exemple, il est écrit que le rapport Rochefort-Moati pour le Conseil d’analyse économique (CAE) de 2007 fait part de son incompréhension de ce que l’acquisition d’un logement ne fait pas partie du champ de l’IPC (page 23). Mais P. Herlin se garde de donner une synthèse d’ensemble de ce rapport, qui contredit cette interprétation. En effet, selon le rapport Rochefort-Moati :

- la principale mission de l’IPC est de mesurer l’inflation, et dans cette perspective les choix méthodologiques de l’Insee n’introduisent pas biais significatif, dans un sens ou dans un autre d’ailleurs

Si l’on se situe dans la stricte cohérence de l’IPC, il n’y a pas de raison de penser qu’un biais significatif existe dans un sens ou dans l’autre. Ce qui tend à signifier que pour mieux répondre à la demande sociale actuelle, il s’agira plutôt de chercher à compléter l’IPC par des indices complémentaires que de penser que l’IPC en tant que tel serait mal élaboré. (Rapport Rochefort-Moati, page 23)

- il convient par ailleurs de distinguer l’inflation et le coût de la vie, qui sont deux concepts distincts

En France, l’indice des prix à la consommation (IPC) a pour mission première la mesure de l’inflation, et sa méthodologie de construction poursuit cet objectif. Mais il existe une différence conceptuelle entre l’inflation et l’évolution du coût de la vie qui explique que l’indice des prix se soit trouvé au coeur de la polémique confrontant la situation décrite par les statistiques officielles et le ressenti des ménages. (Rapport Rochefort-Moati, page 68).

La citation du rapport Rochefort-Moati reprise par P. Herlin sur l’acquisition de logement parle effectivement du coût de la vie, mais l’auteur omet d’expliquer au lecteur la distinction qui est faite entre coût de la vie et inflation dans ce rapport, nécessaire à la bonne compréhension de l’extrait cité et surtout fondamentale dans l’analyse de ses auteurs.

L’Insee a toujours attiré l’attention sur le fait que la mesure du coût de la vie ne pouvait se réduire à celle de l’IPC, et n’a jamais prétendu que le pouvoir d’achat était autre chose que l’évolution du revenu corrigé de l’inflation. Entretenir la confusion entre inflation et coût de la vie dénature complètement le rapport Rochefort-Moati, que P. Herlin présente comme partageant ses critiques ; c’est aussi méconnaître des savoirs fondamentaux de l’économie, indépendants des écoles de pensée.

4) Même chose en ce qui concerne une citation provenant du rapport Quinet de 2008, qui selon P. Herlin contesterait l’exclusion de l’acquisition de logement. Là encore, le rapport est grossièrement tronqué, et il faut replacer l’extrait dans son contexte.

- Ce que P. Herlin présente comme une contestation de la méthodologie de l’IPC n’est en fait qu’un argument contrebalancé par un autre allant en sens inverse, en amorce d’une discussion sur le choix du traitement du logement (en rouge, ce que P. Herlin s’est contenté de reproduire dans son livre) :

Ce choix de traitement du logement mérite discussion :

– il est logique de traiter les achats d’actions et d’obligations comme des acquisitions d’actifs et les achats de biens et services comme une consommation. Mais le logement se trouve dans une situation ambivalente. L’acquisition d’un logement n’est pas assimilable à un placement pur lorsque l’achat est réalisé en vue d’y habiter et qu’il ne rapporte donc pas de revenu à son propriétaire au titre de sa mise en location. Dans ce dernier cas, on pourrait considérer que l’achat du logement s’apparente à une dépense de consommation d’un bien « très durable » ;

– dans le même temps, il convient de noter que les acquisitions de logement des ménages sont majoritairement des achats à d’autres ménages : ce qui est perçu comme un coût pour le ménage accédant à la propriété est la contrepartie d’une recette pour le ménage qui vend son logement. On comptait en France en 2005 de l’ordre de 800 000 transactions dans l’ancien et de l’ordre de 400 000 acquisitions de logements neufs. (rapport Quinet, page 8)

- La conclusion de cette discussion et les recommandations du rapport Quinet ne remettaient pas en cause la méthodologie de l’Insee en ce qui concerne le calcul de l’IPC et la mesure du pouvoir d’achat, à l’opposé donc des critiques de P. Herlin. Elles préconisaient de construire des indicateurs complémentaires de l’IPC :

| Objectif | Proposition |

|

Mieux

prendre en compte le

coût

de l’immobilier

| – Mise en place d’un indicateur de pouvoir d’achat libéré après remboursements d’emprunts immobiliers – Mise en place d’un indice du prix des logements neufs dans le cadre des travaux engagés à Eurostat – Poursuite des travaux européens sur un indice de la dépense des ménages |

(rapport Quinet, page 9)

- Ces recommandations ont été suivies par l’Insee (rappelons que le livre de P. Herlin repose presque exclusivement sur des rapports et publications datant d’il y a plus 10 ans, ce qui donne lieu comme ici à de nombreux décalages entre ce que P. Herlin prétend dénoncer du travail de l’Insee et la production statistique de l’Insee aujourd’hui) :

- l’Insee a proposé comme alternative à l’indicateur de « pouvoir d’achat libéré après remboursements d’emprunts immobiliers » du rapport Quinet le taux d’effort en logement des ménages3, qui prend en compte les remboursements d’emprunt ; il ne s’agit pas d’un indicateur macroéconomique, actualisable tous les ans (il repose sur les enquêtes Logement, apériodiques) mais il apporte une richesse d’analyse permettant d’approcher au mieux la diversité des situations des ménages au regard du logement, et surtout c’est une statistique au plus près du « ressenti » des ménages que l’indicateur macroéconomique proposé par le rapport Quinet ;

- [note 3:

les données historiques sur les 30 dernières années : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492224,

les données détaillées issues de la dernière vague de l’enquête Logement : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1912749

une étude avec notamment des comparaisons internationales : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3589066 ]

- un indice du prix des logements neufs est calculé depuis 20104 ;

- [note 4:

4https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/105071770- les travaux européens se sont poursuivis, mais ils n’ont pas permis d’arriver à un consensus parmi les pays européens tant sur le plan conceptuel (faut-il ou non inclure les dépenses de logement des propriétaires occupant dans l’IPC ?) que sur les modalités pratiques (comment les inclure?) : Eurostat vient tout juste de remettre au Parlement européen un rapport, pour le compte de la Commission européenne, sur le sujet, qui conclut par la négative5 ; il convient de noter que le suivi des prix des dépenses de logement des propriétaires occupants (achats de logements anciens, de logements neufs et travaux de rénovation et d’amélioration) est réalisé depuis longtemps par l’Insee.

- [note 5: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-768-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF ]

Le rapport Quinet ne conteste pas la méthodologie de l’Insee et le calcul de l’IPC, là encore contrairement à ce que P. Herlin laisse entendre via les citations de son livre. De plus, ce rapport a validé des travaux déjà engagés par l’Insee sur le sujet (IPC catégoriels, IPC y compris loyers imputés), et en a préconisé d’autres que l’Insee a mis en œuvre depuis.

5) Le poids des dépenses de logement dans l’IPC est l’objet d’une série d’erreurs et d’approximations qui rendent les statistiques de l’Insee incompréhensibles pour le lecteur.

« le chiffre de 6 % pour représenter la part du logement dans l’IPC est incompréhensible, faux selon d’autres chiffres de l’Insee, et conduit à une quasi-élimination de ce poste pourtant essentiel dans le budget des ménages. Mais si l’objectif consiste à minorer la hausse des prix, il est parfaitement atteint, au prix d’un gros mensonge. » (page 26)

Rappelons plusieurs choses :

- le chiffre de 6 % est bien sûr cohérent avec la totalité des statistiques de l’Insee ; pour rappel, il représente la part des loyers dans les dépenses de consommation des ménages, il n’a pas vocation à représenter leur taux d’effort en logement qui inclut aussi des dépenses d’investissement ;

- ce

chiffre est tout à fait compréhensible dès lors que l’on

explique précisément ce qu’il recouvre, au lieu d’entretenir

la confusion dessus :

- en France, seuls 40 % des ménages sont locataires, dont près de la moitié dans le parc social ;

- pour les locataires, la part des loyers dans leurs dépenses de consommation est de l’ordre de 22 %, mais les propriétaires en revanche ne paient aucun loyer ;

- sur l’ensemble des ménages, propriétaires et locataires, la part des loyers est bien de l’ordre de 6 %, une moyenne pondérée entre 0 % (pour les 60 % de ménages propriétaires) et 22 % (pour les 40 % de ménages locataires)

- ce chiffre est inférieur à la part des loyers dans le budget de consommation des ménages locataires multipliée par la part des locataires parmi les ménages (22 %*40 % = 9 %), dans la mesure où les ménages locataires ont un niveau de revenu et de dépenses de consommation plus faible que les ménages propriétaires ;

- par ailleurs, il ne s’agit que des loyers et non de la totalité des dépenses de consommation en logement ; ainsi, pour les seuls locataires, le poids des dépenses de logement représentent en moyenne environ 30 % en tenant compte des charges (eau, gaz, électricité, petits travaux d’entretien, etc.) ; dans l’IPC, le total des dépenses de consommation en logement s’élève à 14 %.

Il est par conséquent très fortement exagéré de parler de « quasi-élimination » des dépenses de logement dans l’IPC :

- comme expliqué précédemment, les seules dépenses de logement qui ne sont pas prises en compte sont le remboursement d’emprunts immobiliers, ce qui concerne 20 % des ménages seulement (parmi les 60 % de ménages propriétaires, 40 % ont achevé le remboursement de leur crédit immobilier, et ne paient donc ni loyer ni emprunt) ; ces dépenses sont considérées par l’Insee comme de l’investissement, parce qu’elles ont pour contrepartie la constitution d’un patrimoine immobilier ;

- de plus, dans les remboursements d’emprunts immobiliers, la partie correspondant aux intérêts est déduite du revenu des ménages, et donc prise en compte dans la mesure du pouvoir d’achat : ce n’est donc qu’une partie seulement des dépenses de logement des ménages accédants à la propriété qui n’est pas prise en compte dans la mesure statistique du pouvoir d’achat par l’Insee ;

- au total, pour 80 % des ménages, les dépenses de logement sont exclusivement des dépenses de consommation (loyer, eau, gaz, électricité, travaux d’entretien courants), et donc intégralement prises en compte dans l’IPC, et pour les 20 % de ménages accédants à la propriété les remboursements d’emprunts immobiliers ne sont naturellement pas inclus dans leurs dépenses de consommation.

Par ailleurs, outre le débat conceptuel sur la nature des dépenses relatives aux achats de résidences principales (consommation ou investissement), totalement absent du livre, il y a aussi de nombreux problèmes méthodologiques associés à la prise en compte de l’acquisition de logement dans un indice de prix « composite », qui n’ont à ce jour pas trouvé de solutions satisfaisantes6. Les rapports Rochefort-Moati et Quinet les détaillent d’ailleurs longuement. L’auteur occulter ces difficultés et laisse entendre que ce n’est qu’une question de (mauvaise) volonté.

[note 6: Par exemple : Faut-il considérer uniquement les achats de logements neufs, ou bien aussi les transactions dans l’ancien qui se font en général de ménage à ménage ? Les conditions de financement (coût du crédit) doit-il être inclus aussi, ou bien doit-il continuer à être pris en compte dans la mesure du pouvoir d’achat en déduction du revenu ? À quel moment prendre en compte les achats : dans leur intégralité au jour de leur transaction, ou à hauteur des traites remboursées chaque mois pendant toute la durée de l’emprunt qui a servi à financer l’achat ? Que faut-il faire dans le cas de renégociations de crédit ? ]

Il n’y a ni incohérence ni mensonge sur la pondération des loyers dans les dépenses de consommation des ménages pour le calcul de l’IPC. Le mensonge est de prétendre qu’il s’agit d’autre chose et que l’Insee ne tient absolument pas compte de ces dépenses, ou encore de taire les controverses.

6) Surtout, et c’est peut-être là le point le plus important, P. Herlin ne propose aucun chiffrage, aucune estimation de ce que serait l’impact d’une prise en compte différente des dépenses de logement dans un IPC « étendu » ; il se contente d’évoquer une inflation « qui aurait alors dépassé les 5 % » dans les années 2000 (pages 36 et 83), et, plus directement « en supprimant l’effet qualité et en mettant le logement à sa vraie place, l’IPC gagnerait facilement 1 à 2 % par an ou plus » (page 100).

Notons tout d’abord l’incohérence de ces « estimations » : depuis 1991, l’inflation mesurée par l’Insee n’a dépassé qu’une seule année 2,5 % (2,8 % en 2008) et jamais 3 % ou 4 % par an ; sur la période considérée par P. Herlin, les années 2000, elle a même été en moyenne inférieure à 2 %. Par conséquent, même en rajoutant « 1 % à 2 % à l’IPC », il n’aurait jamais « dépassé les 5 % ». C’est plutôt 3 % à 4 % par an qu’il aurait fallu rajouter pour dépasser ce seuil magique de 5 %.

Plutôt que d’en rester à cette intuition qui n’est pas documentée, les faits doivent être rappelés. Les rapports Moati-Rochefort et Quinet proposent trois manières de construire un IPC « étendu » pour se rapprocher du ressenti des ménages concernant le poids sur leur budget de l’immobilier :

- le calcul d’un IPC « catégoriel », selon le statut résidentiel des ménages : le poids des loyers sera de l’ordre de 20 % à 25 % pour les locataires, et nul pour les propriétaires ;

- le calcul d’un IPC imputant, pour les propriétaires, des « loyers fictifs » correspondant au loyer qu’ils paieraient s’ils n’étaient pas propriétaires et devaient louer un logement équivalent à leur résidence principale ; P. Herlin lui-même semble considérer favorablement cette option (« C’est d’ailleurs ce que fait, en partie, l’indice des prix allemands », page 25) ;

- l’intégration des dépenses d’investissement en logement des propriétaires.

L’Insee a mis en œuvre les deux premières propositions, et des indices de prix couvrant les dépenses d’investissement des propriétaires (logements neufs et entretien et amélioration de l’habitat) sont aussi disponibles.

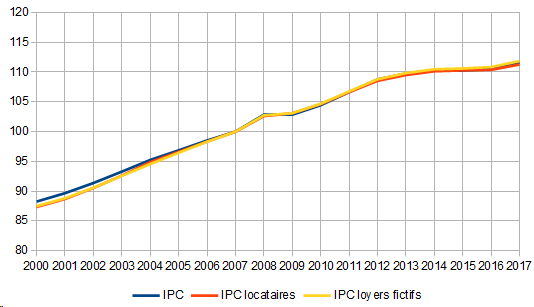

- Concernant l’IPC catégoriel des locataires et l’IPC y compris loyers fictifs, les évolutions auraient été identiques à celles de l’IPC depuis 2000 (e graphique ci-dessous présente les évolutions de ces deux indices comparées à celles de l’IPC, base 100 en 2007). Le résultat n’est pas très surprenant : dans les deux cas, cela revient en effet à augmenter la part des loyers dans l’indice, ce qui ne modifie pas ses évolutions dès lors que les loyers croissent à un rythme proche de celui de l’IPC (les loyers des baux en cours étant indexés sur l’IPC depuis 2008, ce qui rend quasi-neutre la part des loyers dans l’IPC sur sa dynamique, surtout dans un contexte de renforcement de l’encadrement des loyers).

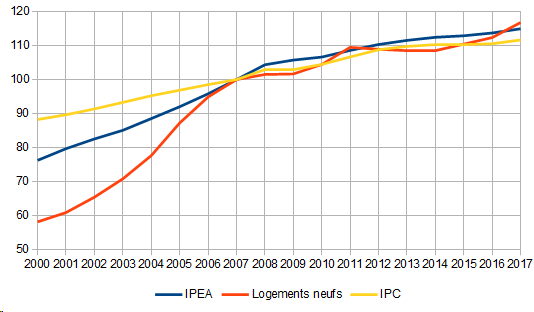

- Concernant les prix des dépenses d’investissement(achat de logements neufs et entretien et amélioration de l’habitat -IPEA-),ceux-ci ont été effectivement plus dynamiques que l’IPC avant 2008, mais évoluent en ligne avec ce dernier depuis. Sur la base de dépenses d’investissement en logement des ménages mesurées par la comptabilité nationale, de l’ordre de 120 Md€ en 2017 soit environ 10 % de leurs dépenses de consommation, la différence aurait été de l’ordre de 0,5 % par an sur la période 2000-2007, puis nulle au cours sur la période 2008-2017, soit 0,2 % en moyenne par an depuis 2000 ; il n’y a pas de quoi faire dépasser à l’inflation « les 5 % », ni lui faire gagner « 1 à 2 % par an ou plus ».

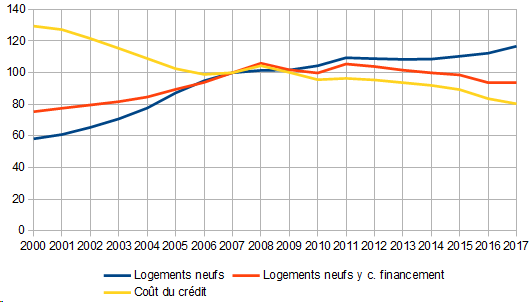

- De plus, si l’objectif est de se rapprocher de l’effort en logement des ménages, il faudrait en toute rigueur tenir compte des conditions de financement des acquisitions immobilières, qui se sont considérablement infléchies en faveur des ménages sur la période. À titre illustratif, il est possible de reconstituer les conditions moyennes de financement des nouveaux emprunts immobiliers à partir des taux d’intérêts et des durées des prêts constatés par la Banque de France, et d’en déduire l’évolution des prix de l’immobilier financement compris, et donc des nouveaux remboursements auxquels les ménages se sont engagés en achetant un bien immobilier ; leur prise en compte dans le calcul d’un IPC « élargi » aux achats immobiliers des ménages aurait eu en moyenne un effet à la hausse de +0,2 % par an à peine sur l’inflation au cours de la période 2000-2007, et négatif ensuite.7

- [note 7: Ce résultat a déjà été présenté, sous une forme légèrement différente, dans l’Insee Référence sur les conditions de logement des Français, paru en 2017]

Quantitativement, la prise en compte d’une plus grande partie des dépenses de logement dans un indice des prix « élargi » n’aurait pas un impact supérieur à quelques dixièmes de points sur l’inflation annuelle depuis le début des années 2000, et nul ou négatif sur les 10 dernières années.

7) Pour traiter de l’ « effet qualité », P. Herlin érige ses opinions personnelles en vérités générales, et utilise cela comme argument pour critiquer l’Insee. C’est évidemment très contestable d’un point de vue scientifique, mais il se trouve par ailleurs que ses opinions personnelles ne résistent pas à l’épreuve des faits.

Par exemple, P. Herlin cite une note méthodologique de l’Insee expliquant que l’indice des prix des micro-ordinateurs a baissé de 15 % entre décembre 2002 et 2003, l’effet qualité comptant environ pour la moitié et la baisse des prix des micro-ordinateurs dans l’échantillon comptant pour l’autre. Il estime que « même cette baisse « réelle » de 7,6 % est, selon nous, sujette à caution (il doit s’agir de promotions, on voit rarement des marques reconnues baisser leurs prix) » (pages 26-27).

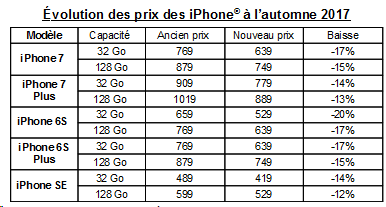

Prenons justement les produits Apple®, que P. Herlin évoque lui-même dans ce chapitre et qui rentrent parfaitement dans la catégorie des « marques reconnues » supposées rarement baisser leurs prix. À l’automne 2017, au moment de la sortie de nouveaux modèles, Apple® a procédé à une baisse massive des prix de ses anciens téléphones, de 12 % à 20 %. Bien évidemment, un tel exemple n’a absolument rien de représentatif, il vise juste à montrer que les « intuitions » de P. Herlin montrent très facilement leurs limites.

Évolution des prix des iPhone® à l’automne 2017

Source : prix public conseillé sur le site www.apple.com en octobre 2016 et octobre 2017 via https://web.archive.org

P. Herlin ironise aussi sur le prix divisé par 20 depuis 1996 des micro-ordinateurs selon l’Insee (« On remercie l’Insee de nous communiquer l’adresse de magasins qui proposent des PC neufs à ce prix, ça va intéresser beaucoup de monde »). La question est plutôt : qui aujourd’hui serait prêt à payer plus de 50 € pour un PC sous Windows 95 avec un processeur de 90 Mhz, 8 Mo de RAM et 512 Mo de disque dur ?8 Une autre manière de présenter les choses, plus conforme aux principes de construction de l’IPC, serait de dire qu’en moyenne au cours des 20 dernières années les prix des micro-ordinateurs ont baissé de 15 % par an, ce qui n’a rien d’improbable quand on regarde les évolutions récentes des prix de produits technologiques comme les iPhone® (des baisses de prix de même ampleur, de l’ordre de 15 %, ont ausis été constatées entre 2017 et 2018)…

[note 8: Accessoirement, c’est à peu près autour de 50 € que se vendent des PC du milieu des années 1990 sur eBay… Des modèles plus anciens des années 1980 commencent à bénéficier d’une prime pour le côté « vintage » et peuvent s’échanger à des prix plus élevés, mais ce n’est pas encore le cas pour les micro-ordinateurs du milieu des années 1990.]

Plus loin, P. Herlin assène au sujet des micro-ordinateurs qu’avec « une division par douze [des prix en dix ans], on tombe sur du n’importe quoi, quelque chose qui n’a aucune réalité économique » (page 55) en référence à la relation théorique entre prix et productivité. L’auteur ne remet pourtant pas en cause la loi de Moore (page 93), qui constate une progression huit fois plus rapide que celle observée par l’Insee sur les prix de micro-ordinateurs de l’augmentation de la puissance des processeurs, alors que c’est un indicateur la productivité du secteur. En tout cas, la puissance des processeurs a été nettement plus que multipliée par douze, c’est une réalité à la fois économique et physique.

P. Herlin accuse l’Insee de manipuler les prix sous prétexte d’évolutions qu’il juge anormales sur la seule base de ses intuitions, qui se révèlent globalement fausses.

8) L’auteur rejette en bloc le principe d’une neutralisation de l’évolution des prix des biens et services résultant d’un changement de leur « qualité » ; or, il dénonce dans le même temps les « hausses de prix masquées » (page 31) résultant par exemple d’un changement de packaging (une marque de soda diminuant le volume de ses bouteilles de 1,5 L à 1,25 L sans changer de prix), alors que l’objectif de la prise en compte de l’effet qualité tant décrié par P. Herlin est justement de neutraliser ces comportements (et, dans l’exemple du soda, d’imputer une hausse de prix correspondant à la diminution du produit lorsque le prix sur l’étiquette demeure inchangé). Cela montre aussi que les ajustements sur la qualité n’ont pas de biais systématique, et peuvent contribuer à des corrections dans un sens ou dans l’autre des évolutions de prix « brutes ».

En ce qui concerne « l’effet qualité », l’auteur critique en fait quelque chose dont il ne sait pas très bien ce qu’il recouvre.

9) De façon péremptoire, P. Herlin conclut : « L’effet qualité n’a rien à faire dans l’indice des prix à la consommation ». Les rapports Moati-Rochefort et Quinet, qu’il cite quand ça l’arrange au prix de distorsions sévères, disent pourtant exactement le contraire.

En ce qui concerne le rapport Moati-Rochefort, on peut y lire à plusieurs reprises que la prise en compte de l’effet qualité est au contraire tout à fait légitime pour le calcul de l’inflation :

Car rappelons-le, pour l’économiste, la qualité est l’une des composantes du volume de la consommation, avec la quantité, et, en conséquence, elle ne doit pas influer sur le calcul de l’inflation. (rapport Moati-Rochefort, page 22)

Cette manière de procéder, qui est tout à fait légitime lorsqu’il s’agit de mesurer l’inflation, explique une large part de la différence d’appréhension de la dynamique des prix entre les consommateurs et l’INSEE. (rapport Moati-Rochefort, page 32)

Si la neutralisation de l’impact de l’amélioration de qualité des biens et des services sur la hausse des prix est essentielle à la mesure de l’inflation, elle est à la source d’une distorsion avec la perception des consommateurs. (rapport Moati-Rochefort, page 48)

On comprend intuitivement que l’élévation du prix d’un pack de yaourt aux fruits peut difficilement être considérée comme une pure hausse de prix si elle est concomitante à l’augmentation du contenu en fruits. (rapport Moati-Rochefort, page 91)

Le rapport Moati-Rochefort préconise au contraire d’en améliorer les méthodes, tout en anticipant que l’effet attendu sur la mesure de l’IPC serait probablement marginal :

Eu égard au rôle que tiennent l’innovation et l’amélioration de la satisfaction des clients dans les formes de concurrence contemporaines, il semble indispensable de continuer à tenter d’améliorer les méthodes. […] Toutefois, iln’est pas certain que ces aménagements conduisent à des estimations sensiblement différentes de l’inflation. (rapport Moati-Rochefort, pages 100-101)

Le rapport Moati-Rochefort suggère aussi que pour calculer un indice du coût de la vie, il faudrait s’interroger sur la pertinence de la prise en compte de l’effet qualité ; on retrouve ici la distinction entre inflation et coût de la vie (la mesure du coût de la vie ne peut se réduire aux évolutions de l’IPC, et l’Insee a toujours averti les utilisateurs de ses statistiques là-dessus) :

L’évaluation de ce qui constitue à un moment donné une norme de consommation et de la manière dont celle-ci évolue au cours du temps pose de redoutables problèmes sur les plans à la fois conceptuel et empirique. Une telle approche conduit à s’interroger sur la pertinence de la prise en compte de l’effet qualité telle que pratiquée dans le calcul de l’IPC. (rapport Moati-Rochefort, page 91)

Surtout l’approche du coût de la vie préconisée par ce rapport, en faisant référence à des normes de consommations, est à l’exact opposé de la position que semble défendre P. Herlin, qui demande aux statistiques qu’elles ne fassent aucune hypothèse sur le comportement des ménages.

Le rapport Quinet est pour sa part on ne peut plus clair sur le sujet :

La mesure de l’érosion monétaire nécessite de neutraliser ainsi tout effet qualité. (page 27)

Plus largement, aucun économiste aujourd’hui ne remet en cause la neutralisation de l’effet qualité pour la mesure de l’indice des prix à la consommation ; les débats portent plutôt sur une possible sous-estimation de l’amélioration de la qualité des produits, et donc une sur-estimation de l’inflation, à la suite des travaux de la commission Boskin aux États-Unis il y a 20 ans.

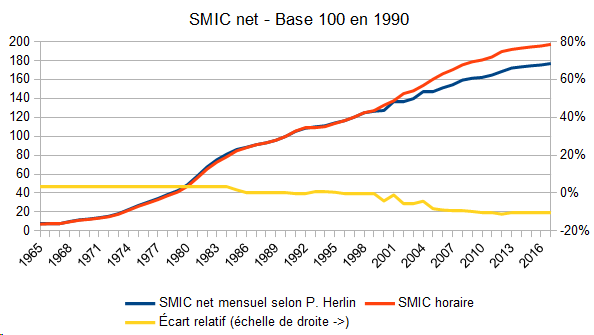

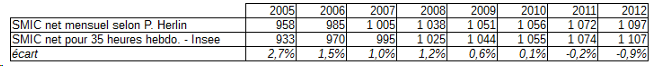

10) P. Herlin, à la recherche de données historiques sur le SMIC pour les besoins de son livre, relate les échanges qu’il a eus avec l’Insee, qui l’a aidé dans ses recherches : « Le service de documentation de l’Insee m’a prestement répondu, mais il faut noter que la plupart des années provenaient de documents anciens scannés, ce qui veut dire que l’Insee ne travaille pas sur ces séries (sinon ils m’auraient envoyé un fichier Excel), que l’institut se limite donc à ses propres séries retravaillées, et sur une durée plus courte. Cette négligence des données historique réelles est plutôt inquiétante. » (page 47).

Il convient de préciser que l’Insee diffuse bien évidemment, en format numérique, des données historiques permettant de reconstituer l’évolution du SMIC (et du SMIG) depuis 1951, en brut et en net9. Le « problème », si l’on peut dire, pour P. Herlin est que ces séries sont soit exprimées en euros pour les données antérieures à 2002 (au taux de change fixe de 6,55957 FRF/€), soit exprimées en taux de croissance. P. Herlin a souhaité disposer de documents dans lesquels les montants de SMIC/SMIG soient exprimés en francs, probablement parce qu’il suspectait les données téléchargeables sur le site insee.fr d’être manipulées et de participer au « grand mensonge » de l’Insee. L’Insee a donné suite à cette demande, mais il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il ait fallu rechercher des archives physiques pour cela.

11) P. Herlin justifie le recours à ces séries historiques pour mesurer l’évolution relative des prix de la façon suivante : « Ce que l’on fait ici consiste à supprimer la monnaie pour en revenir à des équivalences réelles : combien faut-il de temps pour acquérir tel ou tel produit. » (page 40). La démarche est tout à fait légitime, mais la réalisation pose problème. En effet, pour avoir une telle interprétation des ratios calculés, il faut que le salaire au dénominateur corresponde à une unité de temps homogène sur l’ensemble de la période ; or P. Herlin considère un salaire minimum mensuel calculé sur la base d’un temps de travail qui évolue au fil des ans, en lien notamment avec la baisse de la durée légale en 1982 et en 2000/2002. Dans ces conditions, cela conduit à surévaluer de plus de 10 % la hausse des prix en « équivalents réels », notamment sur les 20 dernières années. On note qu’encore une fois l’erreur joue dans le sens de la thèse du livre en minorant l’évolution du « pouvoir d’achat » par un calcul incohérent avec la définition et l’ambition affichées.

Par ailleurs, sans prêter autant à conséquence sur les résultats, il convient de signaler que les séries prétendument récupérées auprès du service de documentation de l’Insee n’ont pas été correctement traitées, et il y a des écarts avec les données diffusées par l’Insee y compris sur les années postérieures à 2005, où pourtant aucune variation de la durée légale n’a été mise en œuvre. L’erreur provient très certainement de ce que P. Herlin a utilisé la valeur du SMIC au moment de la revalorisation annuelle (au 1er juillet jusqu’en 2012) pour représenter la valeur du SMIC sur l’ensemble de l’année.

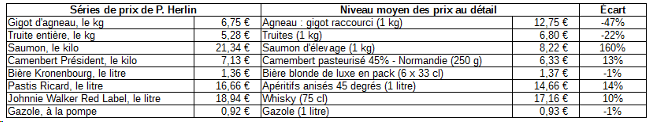

12) En ce qui concerne les prix, P. Herlin a utilisé des catalogues de vente par correspondance et des brochures promotionnelles sur les 50 dernières années. Cette approche est très contestable : pour un même produit, le prix peut être très variable selon le type de point de vente, sa localisation dans l’année et la période à laquelle il est observé.

L’Insee diffuse, principalement pour des produits alimentaires, le niveau moyen des prix constatés sur le territoire.

Les données proviennent des relevés de prix servant au calcul de l’IPC, et assurent la représentativité de l’information collectées. Il n’y a pas, sur ces indices, de correction de l’effet qualité, ce qui les rend proches de ce que P. Herlin cherche à mesurer à travers ses relevés sur catalogues et brochures promotionnelles.

Des coefficients de proportionnalité ont été appliqués dans les tableaux comparatifs ci-dessous aux données de l’Insee afin de les rendre comparables aux données présentées par P. Herlin dans son livre (par exemple, le prix de la boîte de 250 g de camembert est multiplié par 4 pour être comparable au prix de P. Herlin, qui correspond à 1 kg de camembert).

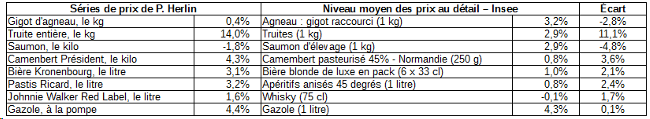

Le premier tableau présente les prix moyens sur la période 1992-2015 (pour les seules années disponibles dans les deux sources ; c’est surtout les séries de P. Herlin qui contiennent des années manquantes, les séries de l’Insee étant exhaustives depuis 1992 ou 1998 selon les produits) :

Le second tableau ci-dessous présente pour sa part l’inflation annuelle qui résulte de ces séries, également calculées à partir des données disponibles sur les années communes à chaque source sur la période 1990-2015

Ces comparaisons montrent plusieurs choses :

- les données utilisées par P. Herlin dans la partie II de son livre ne sont absolument pas représentatives des prix observés en France au cours des 25 dernières années ;

- les différences portent autant sur les niveaux que sur les évolutions, et sont extrêmement fortes ;

- il n’y a pas de biais systématique, dans un sens ou dans l’autre, avec les données de l’Insee ;

- ces données conduisent à des diagnostics faux sur l’évolution des prix et, partant, du pouvoir d’achat, qui s’additionnent aux erreurs signalées précédemment sur la mesure du SMIC sur cette période.

13) Les analyses de P. Herlin sont affectées par sa méconnaissance de la situation du logement en France.

Ainsi, il affirme que « La hausse de la part du logement sur 1965-1975 peut s’expliquer par la volonté d’accéder au confort moderne (eau courante, salle de bains). Après 1980, ce n’est plus le cas, tous les logements apportent ces services » (page 96). D’après les enquêtes Logement de l’Insee, en 1978 il y avait encore 27 % des logements, soit plus d’un sur quatre, qui ne disposait pas du confort sanitaire de base, et encore 15 %, soit un sur six, en 1986. La proportion de logements privés du confort sanitaire de base est effectivement aujourd’hui nulle, mais elle ne l’était pas au début des années 1980 et il y a eu de ce point de vue, contrairement à ce qu’affirme P. Herlin, une amélioration très notable de la qualité des logements.

Ailleurs, P. Herlin évoque à nouveau la « perte de « qualité » des logements. De plus en plus de Français doivent déménager en périphérie des villes, ou habiter des surfaces plus petites. » (page 76). À nouveau, ces idées reçues ne résistent à l’examen des faits : la surface moyenne par personne des logements des Français a augmenté de près d’un tiers entre 1984 et 2013, de 30,7 m² à 40,3 m². La proportion de Français satisfaits de leurs conditions de logement est pour sa part en progression continue depuis 30 ans, et a augmenté de façon significative : elle est ainsi passée de 58 % en 1978 à 77 % en 2013.

14) Le livre se conclut par deux « suggestions » de P. Herlin visant à empêcher l’Insee de mentir sur le pouvoir d’achat des Français (pages 158 et 159) :

- transformer l’Insee en agence, en citant également à ce sujet le rapport Moati-Rochefort ;

- mettre les relevés de prix en open data.

Ces deux « suggestions » reflètent une fois de plus la méconnaissance du sujet traité, dans ses aspects institutionnels cette fois-ci.

- Depuis le rapport Moati-Rochefort, le paysage de la statistique publique a changé, avec notamment :

- la création de l’Autorité de la statistique publique en 2008 ;

- l’adoption du règlement (CE) 223/2009 révisé, qui donne une définition légale très extensive de l’indépendance professionnelle de la statistique publique10.

- Il est possible d’accéder à toutes les données recueillies dans les enquêtes de la statistique publique conformément aux dispositions prévues par l’article 6 de la loi n°51-711.

- [note 10: Article 2 : « …les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d’une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et ces tâches sont accomplies sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt, d’autorités nationales ou d’autorités de l’Union… » ]

15) L’Insee n’a pas été créé « en 1945 » (page 18) comme l’affirme P. Herlin, mais en 1946 par la loi n°46-854 du 27 avril 1946, articles 32 et 33 et par son décret d’application n°46-1432 du 14 juin 1946. Une telle erreur serait évidemment anodine si elle était unique, et pas en plus de toutes celles qui ont été ici recensées.